記事作成日時:2024-11-26 00:27:58

最終更新日時:2025-01-02 09:03:56

最終更新日時:2025-01-02 09:03:56

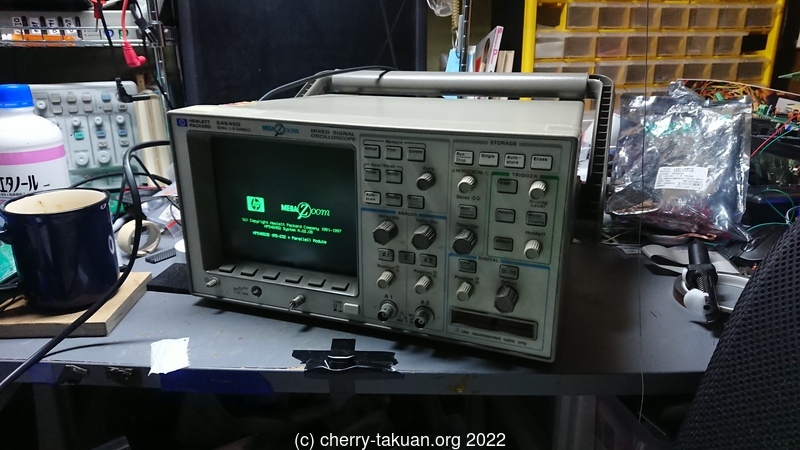

MSO(ミックスドシグナルオシロスコープ)の54645Dを譲っていただいたので修理をしてみました。ロジックICなどでディジタル回路を色々組んでいるとMSOは非常に欲しくなるので非常に良いタイミングでした。

54645DはHP(現アジレント)の100MHz 200M Sample/secのアナログ信号計測と16ch 400M Sample/secのディジタル信号計測を同時に行うことができます。

正直「ロジアナ」として使うには機能がちょっと足りません(主にトリガ周り)が,それでもアナログ信号と同時に見ることができる点は非常に強力なツールです。また,起動も早く,測定までの設定も簡単で使いやすいです。

現在私のロジック解析環境はTLA715をメインに使っていますが,非常に強力な反面使い始めるまでに手順が多いので気軽に使える点は嬉しいです。

トリガに関しては,ディジタル入力側もほとんどオシロのような感覚でちょっと不思議で,エッジやワード一致のトリガは常にかかります。普通ロジアナではワンショットトリガのような使い方が基本ですが,MSOというだけあって波形表示はオシロ流です。

さて,この54645Dは最上段のキーボードが動かないということでいただいてきました。今回はこの故障の原因を調べ,修理を行いました。ディジタルプローブはどうやら紛失したようでありませんでしたので,ついでに本体側のディジタルプローブ用端子の解析も行いオリジナルディジタルプローブの作製も行います。

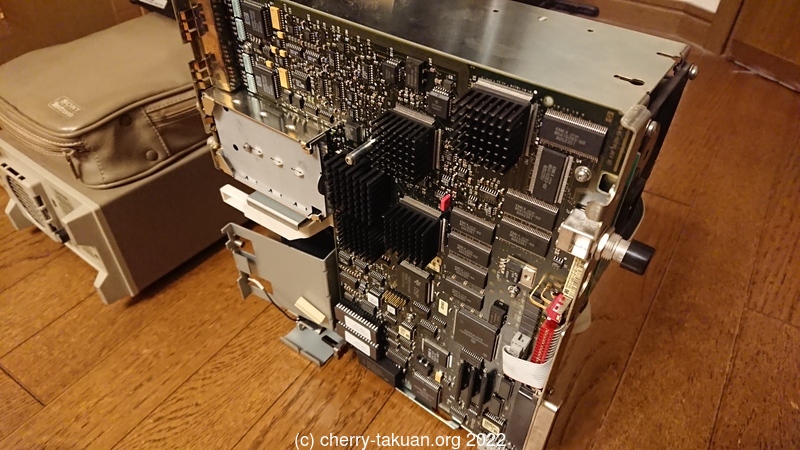

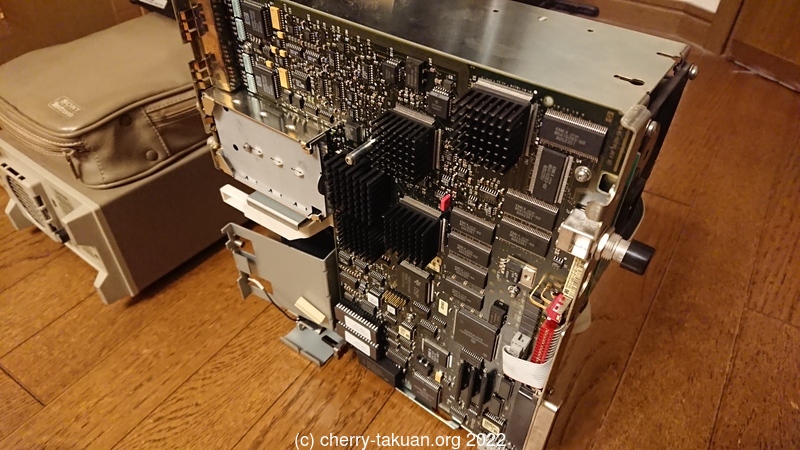

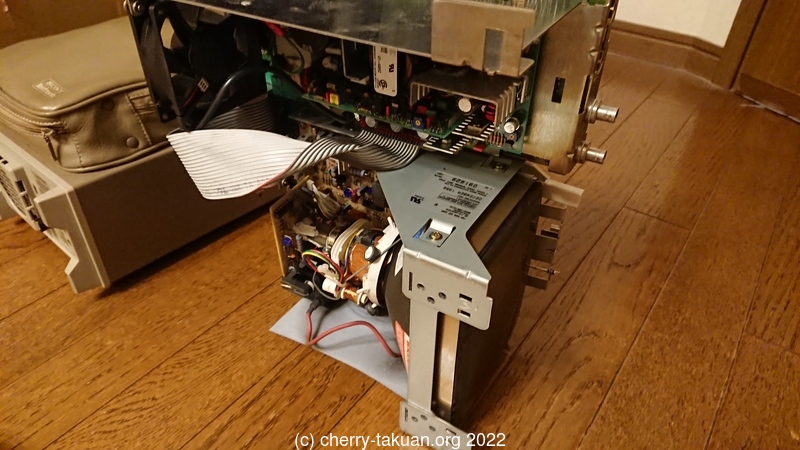

54645D内部はこのようになっていて,MSO機能はすべて底面の基板に集約されています。SMD部品がほとんどを占めていますが,まだピンピッチが広めで少しだけ時代を感じますね。大きめのヒートシンクが付いているものは波形処理関連のASICでしょうか?このヒートシンクですが,基板が取り付けられているフレームよりも少し出っ張っていて,基板面を下にして置くと干渉するため注意が必要です。

54645D内部はこのようになっていて,MSO機能はすべて底面の基板に集約されています。SMD部品がほとんどを占めていますが,まだピンピッチが広めで少しだけ時代を感じますね。大きめのヒートシンクが付いているものは波形処理関連のASICでしょうか?このヒートシンクですが,基板が取り付けられているフレームよりも少し出っ張っていて,基板面を下にして置くと干渉するため注意が必要です。

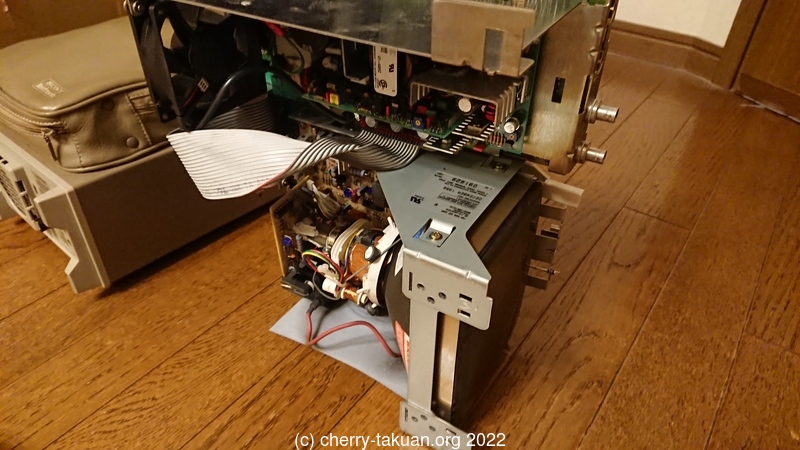

この写真のようにCRT側を下にして置くと安定しておくことができました。

表面は電源とCRT,CRT基板関連がまとまっています。電源はスイッチング電源のようです。

表面は電源とCRT,CRT基板関連がまとまっています。電源はスイッチング電源のようです。

シールドはされていますが,アナログフロントエンドの直上にスイッチング電源がいるのはへ―という感じでした。とはいえ,CRTを駆動するためのフライバックトランスは真反対側に隔離されているので,それでよいのかもしれません。

また,CRTはオシロスコープでありながら電磁偏向のものを使っています。MSO54645Dはディジタルストレージオシロです。そのため奥行きが長くなりがちな静電偏向よりも管を短くできる電磁偏向を採用したのでしょう。

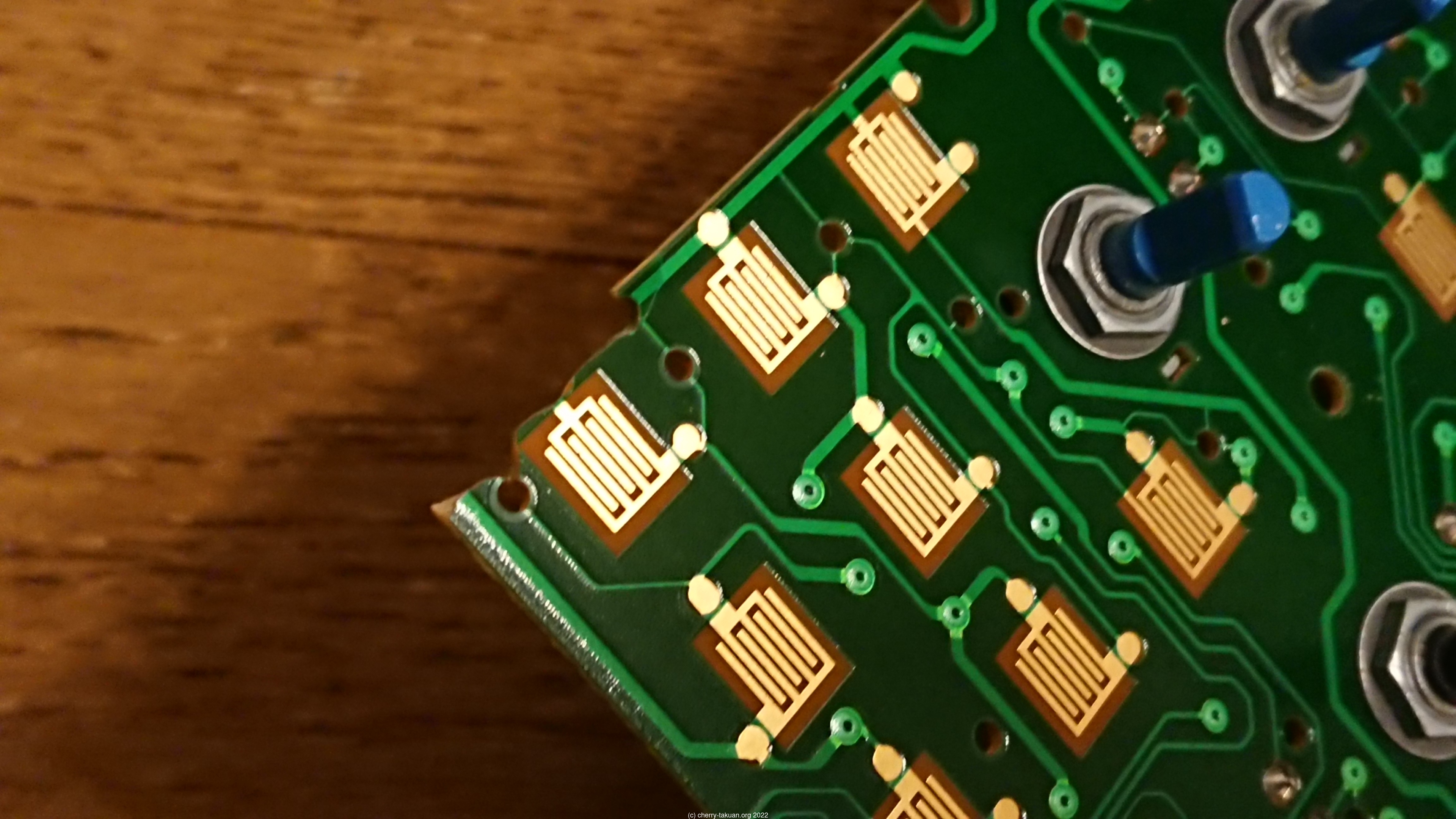

さて,キーボード基板ですが,角が欠けていました。表を返すとこのようにパターンを巻き込む形で破損していることが分かります。

パターンを追ってみると症状の通り,最上段のキーボードのマトリックス配線が切れているようでしたので,ほぼ間違いなく原因はここでしょう。

話題はそれますが,配線が通っている箇所にいくつか穴が開いていることが分かると思います。HPの54600シリーズはいくつかラインナップがありますが,キーボード配置が少し違っています。そのため,同じ基板を使用して必要なキーバッドだけ有効にする目的でこのように穴をあけてパターンを破壊する設計になっているのでしょう。

写真を撮り忘れてしまいましたが,この基板のカケによって破損したパターンをバイパスして修理は完了です。

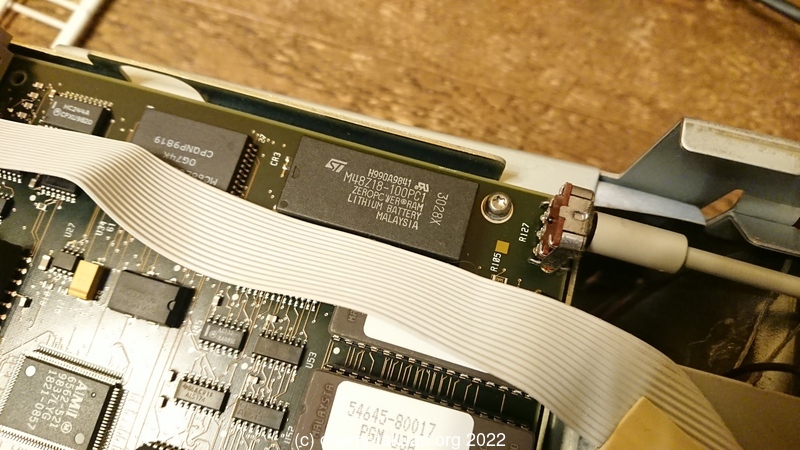

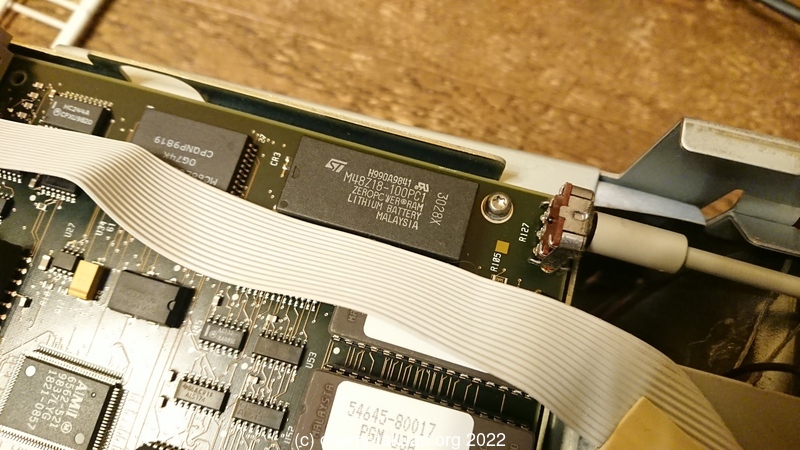

ここで嫌なものが目に映ってしまいました。そう,悪名高きバッテリバックアップRAMです。製品によってはこのバックアップ電池が死ぬと起動不可になる最悪ともいえるものも存在します。

ここで嫌なものが目に映ってしまいました。そう,悪名高きバッテリバックアップRAMです。製品によってはこのバックアップ電池が死ぬと起動不可になる最悪ともいえるものも存在します。

幸い54645Dでは自己校正の結果や直前のパラメータ(電圧軸やら時間軸やらの設定)が残っているだけなので最悪電池切れでも死にません。

ただ,警告が出たりしてしんどいみたいなので近いうちに普通のRAMとバッテリ回路を組み込む改造をして事なきを得よう…そういつか…

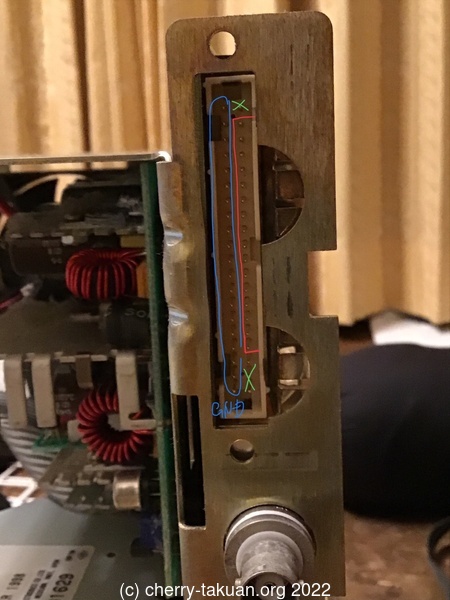

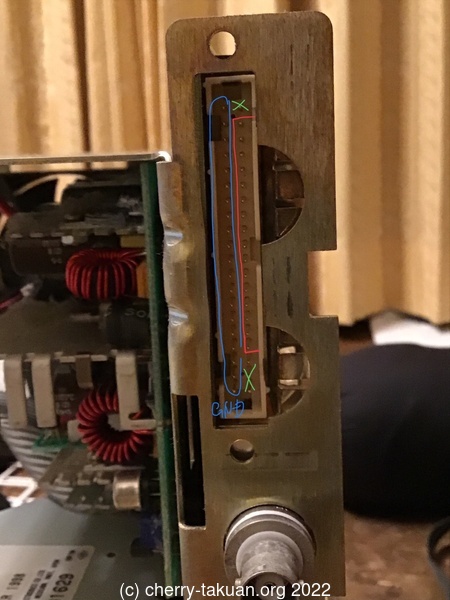

ディジタルプローブが無いので,ピン配置を解析したところこんな感じでした。一応リボンケーブルをそのまま繋げばGNDガードになるような配置になっていますね。

ディジタルプローブが無いので,ピン配置を解析したところこんな感じでした。一応リボンケーブルをそのまま繋げばGNDガードになるような配置になっていますね。

青く囲まれている箇所がGNDで内部で共通,赤く囲われている箇所はディジタル入力で上がD0,下がD15でした。緑で囲まれている箇所はファンクション不明ですが,MSO 54645Dはクロック入力は無いようですので空きかと思います。

端子は汎用の80ピンボックスピンヘッダですのでIDEケーブルが刺さりますが,少し奥まったところに居るのでスタッキングコネクタを挟むと良いでしょう。ピン配置がTLAシリーズと似ている気がしたので,最初はTLAシリーズのプローブと同じかとも思いましたがそもそもピン数が異なりました。無念。

というわけで私はIDEケーブルを接続し,デバイス側(オシロにつながっていない方)に<=100Ω程度のダンピング抵抗を入れて普通に使っています。ディジタルプローブはこんな感じでOKでした。

54652B RS-232-C and parallel Interfaceから波形画像を得る奴

HP54600-wave-viewer

54645DはHP(現アジレント)の100MHz 200M Sample/secのアナログ信号計測と16ch 400M Sample/secのディジタル信号計測を同時に行うことができます。

正直「ロジアナ」として使うには機能がちょっと足りません(主にトリガ周り)が,それでもアナログ信号と同時に見ることができる点は非常に強力なツールです。また,起動も早く,測定までの設定も簡単で使いやすいです。

現在私のロジック解析環境はTLA715をメインに使っていますが,非常に強力な反面使い始めるまでに手順が多いので気軽に使える点は嬉しいです。

トリガに関しては,ディジタル入力側もほとんどオシロのような感覚でちょっと不思議で,エッジやワード一致のトリガは常にかかります。普通ロジアナではワンショットトリガのような使い方が基本ですが,MSOというだけあって波形表示はオシロ流です。

さて,この54645Dは最上段のキーボードが動かないということでいただいてきました。今回はこの故障の原因を調べ,修理を行いました。ディジタルプローブはどうやら紛失したようでありませんでしたので,ついでに本体側のディジタルプローブ用端子の解析も行いオリジナルディジタルプローブの作製も行います。

キーボードの修理

キーボードの修理

54645D内部はこのようになっていて,MSO機能はすべて底面の基板に集約されています。SMD部品がほとんどを占めていますが,まだピンピッチが広めで少しだけ時代を感じますね。大きめのヒートシンクが付いているものは波形処理関連のASICでしょうか?このヒートシンクですが,基板が取り付けられているフレームよりも少し出っ張っていて,基板面を下にして置くと干渉するため注意が必要です。

54645D内部はこのようになっていて,MSO機能はすべて底面の基板に集約されています。SMD部品がほとんどを占めていますが,まだピンピッチが広めで少しだけ時代を感じますね。大きめのヒートシンクが付いているものは波形処理関連のASICでしょうか?このヒートシンクですが,基板が取り付けられているフレームよりも少し出っ張っていて,基板面を下にして置くと干渉するため注意が必要です。

この写真のようにCRT側を下にして置くと安定しておくことができました。

表面は電源とCRT,CRT基板関連がまとまっています。電源はスイッチング電源のようです。

表面は電源とCRT,CRT基板関連がまとまっています。電源はスイッチング電源のようです。

シールドはされていますが,アナログフロントエンドの直上にスイッチング電源がいるのはへ―という感じでした。とはいえ,CRTを駆動するためのフライバックトランスは真反対側に隔離されているので,それでよいのかもしれません。

また,CRTはオシロスコープでありながら電磁偏向のものを使っています。MSO54645Dはディジタルストレージオシロです。そのため奥行きが長くなりがちな静電偏向よりも管を短くできる電磁偏向を採用したのでしょう。

さて,キーボード基板ですが,角が欠けていました。表を返すとこのようにパターンを巻き込む形で破損していることが分かります。

パターンを追ってみると症状の通り,最上段のキーボードのマトリックス配線が切れているようでしたので,ほぼ間違いなく原因はここでしょう。

話題はそれますが,配線が通っている箇所にいくつか穴が開いていることが分かると思います。HPの54600シリーズはいくつかラインナップがありますが,キーボード配置が少し違っています。そのため,同じ基板を使用して必要なキーバッドだけ有効にする目的でこのように穴をあけてパターンを破壊する設計になっているのでしょう。

写真を撮り忘れてしまいましたが,この基板のカケによって破損したパターンをバイパスして修理は完了です。

バッテリバックアップRAM

バッテリバックアップRAM

ここで嫌なものが目に映ってしまいました。そう,悪名高きバッテリバックアップRAMです。製品によってはこのバックアップ電池が死ぬと起動不可になる最悪ともいえるものも存在します。

ここで嫌なものが目に映ってしまいました。そう,悪名高きバッテリバックアップRAMです。製品によってはこのバックアップ電池が死ぬと起動不可になる最悪ともいえるものも存在します。

幸い54645Dでは自己校正の結果や直前のパラメータ(電圧軸やら時間軸やらの設定)が残っているだけなので最悪電池切れでも死にません。

ただ,警告が出たりしてしんどいみたいなので近いうちに普通のRAMとバッテリ回路を組み込む改造をして事なきを得よう…そういつか…

ディジタル入力 ピンアサイン

ディジタル入力 ピンアサイン

ディジタルプローブが無いので,ピン配置を解析したところこんな感じでした。一応リボンケーブルをそのまま繋げばGNDガードになるような配置になっていますね。

ディジタルプローブが無いので,ピン配置を解析したところこんな感じでした。一応リボンケーブルをそのまま繋げばGNDガードになるような配置になっていますね。

青く囲まれている箇所がGNDで内部で共通,赤く囲われている箇所はディジタル入力で上がD0,下がD15でした。緑で囲まれている箇所はファンクション不明ですが,MSO 54645Dはクロック入力は無いようですので空きかと思います。

端子は汎用の80ピンボックスピンヘッダですのでIDEケーブルが刺さりますが,少し奥まったところに居るのでスタッキングコネクタを挟むと良いでしょう。ピン配置がTLAシリーズと似ている気がしたので,最初はTLAシリーズのプローブと同じかとも思いましたがそもそもピン数が異なりました。無念。

というわけで私はIDEケーブルを接続し,デバイス側(オシロにつながっていない方)に<=100Ω程度のダンピング抵抗を入れて普通に使っています。ディジタルプローブはこんな感じでOKでした。

スポンサードリンク

プロッタエミュレータ

プロッタエミュレータ

54652B RS-232-C and parallel Interfaceから波形画像を得る奴

HP54600-wave-viewer

関連するページ

-

MSO 54645Dの修理 *****

記事作成日時:2024-11-26 00:27:58

最終更新日時:2025-01-02 09:03:56